“没有人会爱我,没有人在我睡前吻我,每天我都要被打,我不知道我出生的意义是什么。”

这段令人心碎的独白出自黎巴嫩街头一个小孩之口。虽为童言,却道出了这个国家,以及世界上千千万万个家庭中孩子的悲苦处境。

《何以为家》讲述的,就是其中一个家庭的故事。

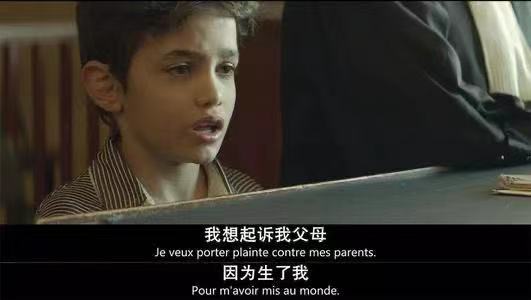

以文本开头描述的那场法庭审判开始。法庭外媒体云集,法庭内带着手铐的男孩被押解进庭,这看上去仿佛是少年犯审判现场。

男孩扎因·艾哈吉的确因为伤人被判处五年监禁,可在这场审判中,他才是原告。

扎因给人的第一印象并不讨喜,他没有孩童的天真,反而充满了成人的世故。他游刃有余地行走在肮脏地街道上,制贩果汁,运送货物。一家人最大的生意就是让扎因从药店骗到骗取止疼药(曲多马),制成毒衣,让在监狱服刑的兄长代卖。

身处底层扎因摸透了社会的生存法则,他像是一个麻木的遵循者,丝毫不为周遭掀起波澜。

妹妹萨哈突如其至的初潮,让扎因突然紧张起来。他害怕妹妹像街上其他女孩儿一样,因为具备了生育能力被父母像牲口那样卖掉。

果不其然,妹妹没能摆脱他们的生存法则,扎因带着她逃离的愿望已成泡影,只能独自出走。

关于生而不养,小童觉得再也没有比这部影片诠释得更为立体的了。影片中,扎因的父母诞下一窝儿女,却没有给予任何对孩子应有的心灵关怀。女儿初潮后便被当作牲口卖给大户人家,儿子十岁出头便成了家里的苦工。在扎因父母眼里,对孩子应尽的义务停留在他们生活自理之前;之后,他们便只是工具。

即便如此,生育依然没有停止。没有经历过那种苦难的我们,不处在那样社会环境中的我们,也许永远不能理解这样的做法。但在扎因父母眼中,孩子才是未来仅存的希望。生活如同黑暗深渊,单凭自己的劳动,他们或许一辈子都看不到头。殊不知孩子之于他们是工具,他们之于孩子,确是整个世界。

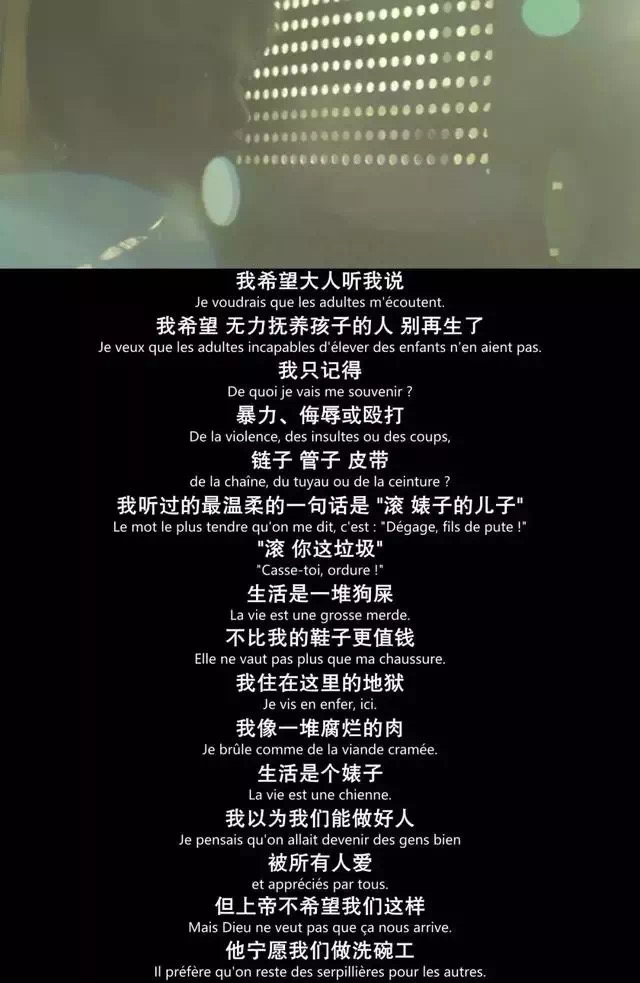

这段发聩的话出自狱中的扎因,毫无疑问是全片最震撼的一段话。在影片中扎因获救后,导演却用一个镜头表达了自己对于未来的不乐观:档案室里堆积如山的贩卖儿童案例。在遭受苦难的童年后,悲惨的孩子们会义无反顾地走上父辈的路,错误的责任观就在一代一代的传承中,根深蒂固。这振聋发聩的话出自狱中的扎因,毫无疑问是全片最震撼的一段话。在影片中扎因获救后,导演却用一个镜头表达了自己对于未来的不乐观:档案室里堆积如山的贩卖儿童案例。在遭受苦难的童年后,悲惨的孩子们会义无反顾地走上父辈的路,错误的责任观就在一代一代的传承中,根深蒂固。

电影的导演是娜丁·拉巴基。在谈及拍摄这部电影的灵感时,她向我们道出了这篇推文开头,那个街头小孩的独白 。对于我们而言,电影里的奇幻故事似乎仅仅停留在一个故事的边界;而对于娜丁,这是她的祖国街头的真实现状,这个故事每天发生在千万个相似的家庭中。

“对我而言,拍电影和付诸行动是一回事情。我相信电影能够促成社会变化。”她对《卫报》如是说。

值得一提的是,影片中的情节改编自真实故事,而主人公扎因的扮演者也是真实经历者。在这部电影的帮助下,他和她的家人已经前往挪威定居生活,他也终于开始了自己的新生命。

文字来源:陈裕轩